트럼프는 관세로 제조업 살린다는데…경제학자들 “피해가 이익보다 클 것”

입력 2025.04.14 (19:44)

수정 2025.04.14 (19:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경제학자들은 관세로 미국 제조업을 되살릴 수 있다는 트럼프 대통령의 주장에 회의적 반응을 보이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지 시각 13일 보도했습니다.

WSJ에 따르면 1950년대 미국 민간 부문 일자리에서 제조업이 차지하는 비중은 약 35%였으나 70여년 사이 그 비중이 크게 줄어들었습니다. 현재 미국 내 제조업 일자리는 1,280만개로, 이는 민간 부문 일자리의 9.4%에 해당한다는 게 WSJ의 설명입니다.

WSJ은 트럼프 대통령은 광범위한 관세정책의 목표가 미국으로 제조업을 돌아오게 하는 것이라고 말하지만 경제학자들은 이같은 목표에 회의적이며 “관세로 인한 피해가 이익보다 클 것이라고 우려한다”고 전했습니다.

또 “경제학자들은 수백 년 동안 관세의 광범위한 사용에 반대해 왔으며 이는 변하지 않을 것”이라며 “그들이 보기에 (관세로) 소비자와 기업이 지불하는 가격이 높아지면 결국 미국산을 포함한 다른 상품과 서비스 지출이 줄어들게 될 것”이라고 했습니다. 그러면서 “일부 제조업체는 (관세) 혜택을 볼 수 있지만 대부분의 미국인은 (형편이) 더 나빠질 것”이라고 지적했습니다.

WSJ은 미국이 ‘제조업 강국’의 지위를 상실한 과정을 조명하면서 “1950년대 이후 제조업이 미국 경제에서 차지하는 역할이 줄어들기 시작했다”고 설명했습니다.

미국인들 사이에서 경제적 여유가 생겨나면서 여행, 외식 등 서비스 부문 지출이 늘어난 것도 제조업 비중 감소의 한 요인으로 꼽혔습니다. 이후 1980년대 들어 미국 제조업체들은 인건비가 낮은 나라들과 경쟁하는 데 어려움을 겪게 됐고 1990년대 북미자유무역협정(NAFTA)으로 멕시코산 제품에 대한 관세가 낮아지면서 경쟁이 심화됐다는 게 WSJ의 설명입니다.

미국 ‘업존 고용 연구소’의 이코노미스트 수전 하우스먼은 한국과 같은 개발도상국들이 철강 산업을 육성하고 전 세계에 과잉 생산능력(공급)을 초래한 이후 (미국) 철강 생산업체들의 일자리 감소도 있었다고 지적했습니다.

하지만 1980년대와 1990년대의 글로벌 경쟁 심화도 2000년대 미국 제조업을 강타한 ‘차이나쇼크’와 비교하면 아무것도 아니라는 게 WSJ의 분석입니다. 중국은 2001년 세계무역기구(WTO) 가입 후 저임금을 무기로 ‘세계의 공장’으로 부상했으며 가구, 소형 가전제품 등을 생산하는 미국 제조업체들은 중국발 충격으로 휘청였습니다.

미국의 산업이 서비스업 중심으로 이미 재편된 만큼 트럼프 대통령이 의도한 대로 제조업 일자리가 늘어나더라도 민간 고용에서 차지하는 비중은 과거와 비교해 여전히 낮을 것이라는 지적도 있습니다.

WSJ은 “미국이 현재 다른 어떤 국가보다 훨씬 더 많은 1조 달러 이상의 서비스 수출을 하고 있다”며 기업들이 특허 및 상표와 같이 미국에서 개발한 지식재산권을 세금 목적으로 해외로 이전하면서 미국의 서비스 수출이 실제보다 적게 집계되고 있다고 설명했습니다.

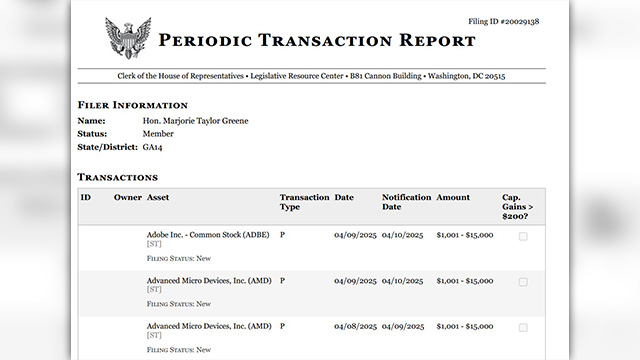

[사진 출처 : 연합뉴스]

WSJ에 따르면 1950년대 미국 민간 부문 일자리에서 제조업이 차지하는 비중은 약 35%였으나 70여년 사이 그 비중이 크게 줄어들었습니다. 현재 미국 내 제조업 일자리는 1,280만개로, 이는 민간 부문 일자리의 9.4%에 해당한다는 게 WSJ의 설명입니다.

WSJ은 트럼프 대통령은 광범위한 관세정책의 목표가 미국으로 제조업을 돌아오게 하는 것이라고 말하지만 경제학자들은 이같은 목표에 회의적이며 “관세로 인한 피해가 이익보다 클 것이라고 우려한다”고 전했습니다.

또 “경제학자들은 수백 년 동안 관세의 광범위한 사용에 반대해 왔으며 이는 변하지 않을 것”이라며 “그들이 보기에 (관세로) 소비자와 기업이 지불하는 가격이 높아지면 결국 미국산을 포함한 다른 상품과 서비스 지출이 줄어들게 될 것”이라고 했습니다. 그러면서 “일부 제조업체는 (관세) 혜택을 볼 수 있지만 대부분의 미국인은 (형편이) 더 나빠질 것”이라고 지적했습니다.

WSJ은 미국이 ‘제조업 강국’의 지위를 상실한 과정을 조명하면서 “1950년대 이후 제조업이 미국 경제에서 차지하는 역할이 줄어들기 시작했다”고 설명했습니다.

미국인들 사이에서 경제적 여유가 생겨나면서 여행, 외식 등 서비스 부문 지출이 늘어난 것도 제조업 비중 감소의 한 요인으로 꼽혔습니다. 이후 1980년대 들어 미국 제조업체들은 인건비가 낮은 나라들과 경쟁하는 데 어려움을 겪게 됐고 1990년대 북미자유무역협정(NAFTA)으로 멕시코산 제품에 대한 관세가 낮아지면서 경쟁이 심화됐다는 게 WSJ의 설명입니다.

미국 ‘업존 고용 연구소’의 이코노미스트 수전 하우스먼은 한국과 같은 개발도상국들이 철강 산업을 육성하고 전 세계에 과잉 생산능력(공급)을 초래한 이후 (미국) 철강 생산업체들의 일자리 감소도 있었다고 지적했습니다.

하지만 1980년대와 1990년대의 글로벌 경쟁 심화도 2000년대 미국 제조업을 강타한 ‘차이나쇼크’와 비교하면 아무것도 아니라는 게 WSJ의 분석입니다. 중국은 2001년 세계무역기구(WTO) 가입 후 저임금을 무기로 ‘세계의 공장’으로 부상했으며 가구, 소형 가전제품 등을 생산하는 미국 제조업체들은 중국발 충격으로 휘청였습니다.

미국의 산업이 서비스업 중심으로 이미 재편된 만큼 트럼프 대통령이 의도한 대로 제조업 일자리가 늘어나더라도 민간 고용에서 차지하는 비중은 과거와 비교해 여전히 낮을 것이라는 지적도 있습니다.

WSJ은 “미국이 현재 다른 어떤 국가보다 훨씬 더 많은 1조 달러 이상의 서비스 수출을 하고 있다”며 기업들이 특허 및 상표와 같이 미국에서 개발한 지식재산권을 세금 목적으로 해외로 이전하면서 미국의 서비스 수출이 실제보다 적게 집계되고 있다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 트럼프는 관세로 제조업 살린다는데…경제학자들 “피해가 이익보다 클 것”

-

- 입력 2025-04-14 19:44:34

- 수정2025-04-14 19:47:28

경제학자들은 관세로 미국 제조업을 되살릴 수 있다는 트럼프 대통령의 주장에 회의적 반응을 보이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지 시각 13일 보도했습니다.

WSJ에 따르면 1950년대 미국 민간 부문 일자리에서 제조업이 차지하는 비중은 약 35%였으나 70여년 사이 그 비중이 크게 줄어들었습니다. 현재 미국 내 제조업 일자리는 1,280만개로, 이는 민간 부문 일자리의 9.4%에 해당한다는 게 WSJ의 설명입니다.

WSJ은 트럼프 대통령은 광범위한 관세정책의 목표가 미국으로 제조업을 돌아오게 하는 것이라고 말하지만 경제학자들은 이같은 목표에 회의적이며 “관세로 인한 피해가 이익보다 클 것이라고 우려한다”고 전했습니다.

또 “경제학자들은 수백 년 동안 관세의 광범위한 사용에 반대해 왔으며 이는 변하지 않을 것”이라며 “그들이 보기에 (관세로) 소비자와 기업이 지불하는 가격이 높아지면 결국 미국산을 포함한 다른 상품과 서비스 지출이 줄어들게 될 것”이라고 했습니다. 그러면서 “일부 제조업체는 (관세) 혜택을 볼 수 있지만 대부분의 미국인은 (형편이) 더 나빠질 것”이라고 지적했습니다.

WSJ은 미국이 ‘제조업 강국’의 지위를 상실한 과정을 조명하면서 “1950년대 이후 제조업이 미국 경제에서 차지하는 역할이 줄어들기 시작했다”고 설명했습니다.

미국인들 사이에서 경제적 여유가 생겨나면서 여행, 외식 등 서비스 부문 지출이 늘어난 것도 제조업 비중 감소의 한 요인으로 꼽혔습니다. 이후 1980년대 들어 미국 제조업체들은 인건비가 낮은 나라들과 경쟁하는 데 어려움을 겪게 됐고 1990년대 북미자유무역협정(NAFTA)으로 멕시코산 제품에 대한 관세가 낮아지면서 경쟁이 심화됐다는 게 WSJ의 설명입니다.

미국 ‘업존 고용 연구소’의 이코노미스트 수전 하우스먼은 한국과 같은 개발도상국들이 철강 산업을 육성하고 전 세계에 과잉 생산능력(공급)을 초래한 이후 (미국) 철강 생산업체들의 일자리 감소도 있었다고 지적했습니다.

하지만 1980년대와 1990년대의 글로벌 경쟁 심화도 2000년대 미국 제조업을 강타한 ‘차이나쇼크’와 비교하면 아무것도 아니라는 게 WSJ의 분석입니다. 중국은 2001년 세계무역기구(WTO) 가입 후 저임금을 무기로 ‘세계의 공장’으로 부상했으며 가구, 소형 가전제품 등을 생산하는 미국 제조업체들은 중국발 충격으로 휘청였습니다.

미국의 산업이 서비스업 중심으로 이미 재편된 만큼 트럼프 대통령이 의도한 대로 제조업 일자리가 늘어나더라도 민간 고용에서 차지하는 비중은 과거와 비교해 여전히 낮을 것이라는 지적도 있습니다.

WSJ은 “미국이 현재 다른 어떤 국가보다 훨씬 더 많은 1조 달러 이상의 서비스 수출을 하고 있다”며 기업들이 특허 및 상표와 같이 미국에서 개발한 지식재산권을 세금 목적으로 해외로 이전하면서 미국의 서비스 수출이 실제보다 적게 집계되고 있다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

WSJ에 따르면 1950년대 미국 민간 부문 일자리에서 제조업이 차지하는 비중은 약 35%였으나 70여년 사이 그 비중이 크게 줄어들었습니다. 현재 미국 내 제조업 일자리는 1,280만개로, 이는 민간 부문 일자리의 9.4%에 해당한다는 게 WSJ의 설명입니다.

WSJ은 트럼프 대통령은 광범위한 관세정책의 목표가 미국으로 제조업을 돌아오게 하는 것이라고 말하지만 경제학자들은 이같은 목표에 회의적이며 “관세로 인한 피해가 이익보다 클 것이라고 우려한다”고 전했습니다.

또 “경제학자들은 수백 년 동안 관세의 광범위한 사용에 반대해 왔으며 이는 변하지 않을 것”이라며 “그들이 보기에 (관세로) 소비자와 기업이 지불하는 가격이 높아지면 결국 미국산을 포함한 다른 상품과 서비스 지출이 줄어들게 될 것”이라고 했습니다. 그러면서 “일부 제조업체는 (관세) 혜택을 볼 수 있지만 대부분의 미국인은 (형편이) 더 나빠질 것”이라고 지적했습니다.

WSJ은 미국이 ‘제조업 강국’의 지위를 상실한 과정을 조명하면서 “1950년대 이후 제조업이 미국 경제에서 차지하는 역할이 줄어들기 시작했다”고 설명했습니다.

미국인들 사이에서 경제적 여유가 생겨나면서 여행, 외식 등 서비스 부문 지출이 늘어난 것도 제조업 비중 감소의 한 요인으로 꼽혔습니다. 이후 1980년대 들어 미국 제조업체들은 인건비가 낮은 나라들과 경쟁하는 데 어려움을 겪게 됐고 1990년대 북미자유무역협정(NAFTA)으로 멕시코산 제품에 대한 관세가 낮아지면서 경쟁이 심화됐다는 게 WSJ의 설명입니다.

미국 ‘업존 고용 연구소’의 이코노미스트 수전 하우스먼은 한국과 같은 개발도상국들이 철강 산업을 육성하고 전 세계에 과잉 생산능력(공급)을 초래한 이후 (미국) 철강 생산업체들의 일자리 감소도 있었다고 지적했습니다.

하지만 1980년대와 1990년대의 글로벌 경쟁 심화도 2000년대 미국 제조업을 강타한 ‘차이나쇼크’와 비교하면 아무것도 아니라는 게 WSJ의 분석입니다. 중국은 2001년 세계무역기구(WTO) 가입 후 저임금을 무기로 ‘세계의 공장’으로 부상했으며 가구, 소형 가전제품 등을 생산하는 미국 제조업체들은 중국발 충격으로 휘청였습니다.

미국의 산업이 서비스업 중심으로 이미 재편된 만큼 트럼프 대통령이 의도한 대로 제조업 일자리가 늘어나더라도 민간 고용에서 차지하는 비중은 과거와 비교해 여전히 낮을 것이라는 지적도 있습니다.

WSJ은 “미국이 현재 다른 어떤 국가보다 훨씬 더 많은 1조 달러 이상의 서비스 수출을 하고 있다”며 기업들이 특허 및 상표와 같이 미국에서 개발한 지식재산권을 세금 목적으로 해외로 이전하면서 미국의 서비스 수출이 실제보다 적게 집계되고 있다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

-

-

김귀수 기자 seowoo10@kbs.co.kr

김귀수 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

트럼프발 ‘관세 전쟁’

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.