[이슈브리핑] 층간소음 갈등 심각 외

입력 2025.04.28 (19:18)

수정 2025.04.28 (20:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한 주간 지역에서 가장 주목받은 뉴스와 여론을 소개해 드리는 이슈브리핑 시간입니다.

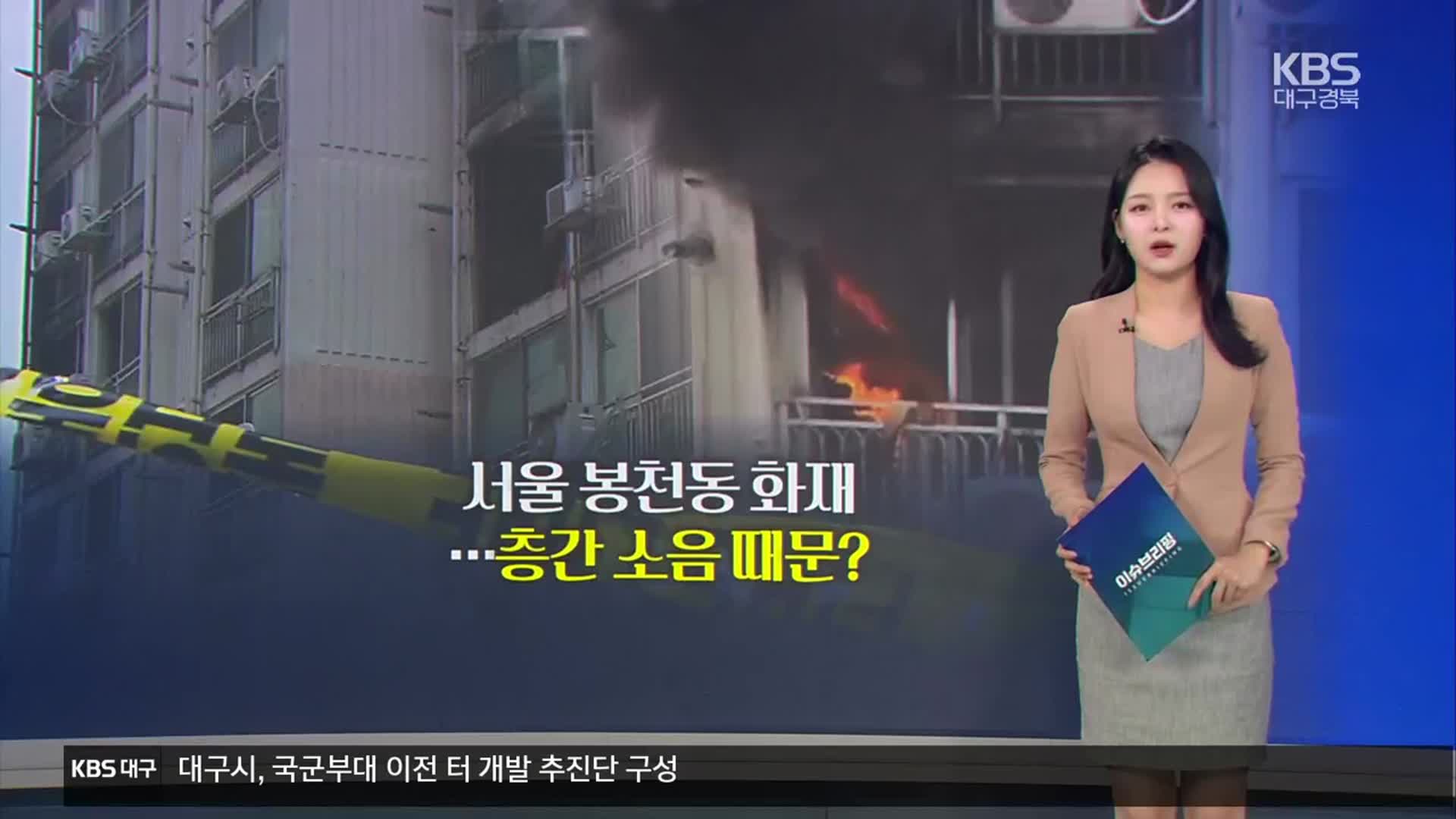

서울 봉천동의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 60대 용의자가 숨지고, 6명이 다쳤습니다.

숨진 용의자가 평소 층간소음 등으로 이웃과 갈등을 겪었던 것으로 알려지면서 경찰은 층간 소음으로 인한 원한을 유력한 사건 동기로 보고 있는데요.

서울신문은 층간소음 관련 민원과 강력범죄 실태를 분석했습니다.

경찰청 보고서를 보면 2021년부터 2023년 4월까지 층간소음 관련 112신고는 1시간에 7건꼴인 13만 7천여 건 발생했는데요.

문제는 관련 신고의 절반 이상이 '폭력'으로 종결됐다는 겁니다.

특히 관련 살인 등 5대 강력범죄는 2016년 11건에서 2021년 110건으로 급증한 것으로 나타났는데요.

봉천동 방화 사건도 단순한 이웃 간 다툼을 넘어 일상 속 분노가 방화로 이어진 사회적 경고음이라며, 더는 개인의 문제로 치부해서는 안 된다고 지적했습니다.

동아일보는 국내 층간소음 기준의 문제와 대책을 취재했습니다.

국내에서는 직접충격소음의 '1분 등가소음도' 기준이 주간 39, 야간 34데시벨인 반면, 세계보건기구는 주간 35, 야간 30데시벨을 권고하고 있어 기준을 강화해야 한다고 지적했습니다.

경실련도 최근 성명을 내고 신축 건물의 층간소음 전수조사 의무화와 층간소음 기준 초과 시 벌칙 강화, 층간소음 표시제 도입 등을 촉구했는데요.

"근본 해결책은 시공사와 국가의 책임을 강화하는 것"이라고 밝힌 경실련 관계자의 의견도 함께 소개했습니다.

매일신문은 사설에서 아파트 차원의 해결 방안을 제시했습니다.

'층간소음 민원 기록부'를 활용해 빈도와 강도, 시간대를 기록하면, 소음을 객관화·수치화함으로써 갈등을 조정할 수 있고요.

명문화한 관리 규약을 만들어 경고나 과태료를 부과하거나, 입주자 대표, 관리소장 등으로 구성된 중재위나 갈등조정위를 운영할 수도 있습니다.

SK텔레콤의 홈페이지, 악성코드 공격으로 고객 정보가 유출됐다는 사과문이 올라왔습니다.

지난 19일 밤 자체 감시망에 비정상적 접속 시도가 감지됐고, 이후 특정 서버에서 악성코드가 발견됐습니다.

해킹을 당했다는 건데, 이 공격으로 고객들의 '유심' 관련 정보가 유출됐습니다.

이동통신 업계 1위 SK텔레콤에서 해킹 공격으로 가입자 정보가 유출됐습니다.

SK텔레콤은 유심 정보 탈취 예방책으로 '유심보호서비스' 가입을 권장하고 있지만 고객 불편과 2차 피해 우려는 계속되고 있습니다.

매일신문은 SK텔레콤의 후속 조치에 따른 고객 불편 상황을 취재했습니다.

유심보호서비스를 가입하면 로밍 기능이 제한되고, 해외에서 음성통화나 문자, 데이터 사용이 차단되는데요.

SK텔레콤은 출국 전 유심보호서비스를 임시 해제한 뒤 로밍 서비스를 별도 신청하도록 안내하는 한편, 유심보호 기능을 유지하면서도 로밍이 가능하도록 올해 안에 시스템을 고도화할 방침입니다.

동아일보는 사설에서 2차 피해에 대한 우려를 전했습니다.

유출 범위와 등이 확인되지 않아 추가 피해가 없다고 단언하기는 어렵다고 지적했는데요.

유심 정보를 악용하면 대포폰으로 문자나 통화를 가로챌 수 있고, 본인인증 절차가 무력화되면 은행 앱에 접속하거나 소액결제를 시도할 수 있습니다.

실제 2022년 국내에서 해킹된 유심 정보로 가상자산을 탈취하는 '심 스와핑' 사례가 40여 건 신고됐는데요.

SK텔레콤이 '사고 발생 나흘이 지나서야 문자를 발송해 유심보호서비스를 안내했다'며, 책임을 무겁게 느끼고, 최악의 경우를 가정해 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.

세계일보는 이번 사건이 소극적인 보안 투자가 부른 '인재'라고 비판했습니다.

지난해 SK텔레콤의 정보보호 투자비는 600억 원으로, 2022년과 비교해 4% 정도 줄었는데요.

KT의 절반 규모이고, LG유플러스의 632억 원보다도 적습니다.

이 때문에 과거 발생한 KT와 LG유플러스의 해킹 사고를 타산지석으로 삼지 못한 SK텔레콤의 책임이 없다고 하기 어렵다며, 보안 기술은 물론 담당자 의식 수준을 높여야 한다고 지적했습니다.

이동통신사는 국가 기간산업으로 일반 기업보다 더 철저한 보안이 필요합니다.

정부도 비상대책반을 꾸려 재발방지책을 마련하겠다고 밝혔는데요.

반복되는 해킹 사고를 막기 위한 근본적인 대책이 마련될 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

지금까지 이슈브리핑이었습니다.

그래픽:인푸름

서울 봉천동의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 60대 용의자가 숨지고, 6명이 다쳤습니다.

숨진 용의자가 평소 층간소음 등으로 이웃과 갈등을 겪었던 것으로 알려지면서 경찰은 층간 소음으로 인한 원한을 유력한 사건 동기로 보고 있는데요.

서울신문은 층간소음 관련 민원과 강력범죄 실태를 분석했습니다.

경찰청 보고서를 보면 2021년부터 2023년 4월까지 층간소음 관련 112신고는 1시간에 7건꼴인 13만 7천여 건 발생했는데요.

문제는 관련 신고의 절반 이상이 '폭력'으로 종결됐다는 겁니다.

특히 관련 살인 등 5대 강력범죄는 2016년 11건에서 2021년 110건으로 급증한 것으로 나타났는데요.

봉천동 방화 사건도 단순한 이웃 간 다툼을 넘어 일상 속 분노가 방화로 이어진 사회적 경고음이라며, 더는 개인의 문제로 치부해서는 안 된다고 지적했습니다.

동아일보는 국내 층간소음 기준의 문제와 대책을 취재했습니다.

국내에서는 직접충격소음의 '1분 등가소음도' 기준이 주간 39, 야간 34데시벨인 반면, 세계보건기구는 주간 35, 야간 30데시벨을 권고하고 있어 기준을 강화해야 한다고 지적했습니다.

경실련도 최근 성명을 내고 신축 건물의 층간소음 전수조사 의무화와 층간소음 기준 초과 시 벌칙 강화, 층간소음 표시제 도입 등을 촉구했는데요.

"근본 해결책은 시공사와 국가의 책임을 강화하는 것"이라고 밝힌 경실련 관계자의 의견도 함께 소개했습니다.

매일신문은 사설에서 아파트 차원의 해결 방안을 제시했습니다.

'층간소음 민원 기록부'를 활용해 빈도와 강도, 시간대를 기록하면, 소음을 객관화·수치화함으로써 갈등을 조정할 수 있고요.

명문화한 관리 규약을 만들어 경고나 과태료를 부과하거나, 입주자 대표, 관리소장 등으로 구성된 중재위나 갈등조정위를 운영할 수도 있습니다.

SK텔레콤의 홈페이지, 악성코드 공격으로 고객 정보가 유출됐다는 사과문이 올라왔습니다.

지난 19일 밤 자체 감시망에 비정상적 접속 시도가 감지됐고, 이후 특정 서버에서 악성코드가 발견됐습니다.

해킹을 당했다는 건데, 이 공격으로 고객들의 '유심' 관련 정보가 유출됐습니다.

이동통신 업계 1위 SK텔레콤에서 해킹 공격으로 가입자 정보가 유출됐습니다.

SK텔레콤은 유심 정보 탈취 예방책으로 '유심보호서비스' 가입을 권장하고 있지만 고객 불편과 2차 피해 우려는 계속되고 있습니다.

매일신문은 SK텔레콤의 후속 조치에 따른 고객 불편 상황을 취재했습니다.

유심보호서비스를 가입하면 로밍 기능이 제한되고, 해외에서 음성통화나 문자, 데이터 사용이 차단되는데요.

SK텔레콤은 출국 전 유심보호서비스를 임시 해제한 뒤 로밍 서비스를 별도 신청하도록 안내하는 한편, 유심보호 기능을 유지하면서도 로밍이 가능하도록 올해 안에 시스템을 고도화할 방침입니다.

동아일보는 사설에서 2차 피해에 대한 우려를 전했습니다.

유출 범위와 등이 확인되지 않아 추가 피해가 없다고 단언하기는 어렵다고 지적했는데요.

유심 정보를 악용하면 대포폰으로 문자나 통화를 가로챌 수 있고, 본인인증 절차가 무력화되면 은행 앱에 접속하거나 소액결제를 시도할 수 있습니다.

실제 2022년 국내에서 해킹된 유심 정보로 가상자산을 탈취하는 '심 스와핑' 사례가 40여 건 신고됐는데요.

SK텔레콤이 '사고 발생 나흘이 지나서야 문자를 발송해 유심보호서비스를 안내했다'며, 책임을 무겁게 느끼고, 최악의 경우를 가정해 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.

세계일보는 이번 사건이 소극적인 보안 투자가 부른 '인재'라고 비판했습니다.

지난해 SK텔레콤의 정보보호 투자비는 600억 원으로, 2022년과 비교해 4% 정도 줄었는데요.

KT의 절반 규모이고, LG유플러스의 632억 원보다도 적습니다.

이 때문에 과거 발생한 KT와 LG유플러스의 해킹 사고를 타산지석으로 삼지 못한 SK텔레콤의 책임이 없다고 하기 어렵다며, 보안 기술은 물론 담당자 의식 수준을 높여야 한다고 지적했습니다.

이동통신사는 국가 기간산업으로 일반 기업보다 더 철저한 보안이 필요합니다.

정부도 비상대책반을 꾸려 재발방지책을 마련하겠다고 밝혔는데요.

반복되는 해킹 사고를 막기 위한 근본적인 대책이 마련될 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

지금까지 이슈브리핑이었습니다.

그래픽:인푸름

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [이슈브리핑] 층간소음 갈등 심각 외

-

- 입력 2025-04-28 19:18:13

- 수정2025-04-28 20:02:45

한 주간 지역에서 가장 주목받은 뉴스와 여론을 소개해 드리는 이슈브리핑 시간입니다.

서울 봉천동의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 60대 용의자가 숨지고, 6명이 다쳤습니다.

숨진 용의자가 평소 층간소음 등으로 이웃과 갈등을 겪었던 것으로 알려지면서 경찰은 층간 소음으로 인한 원한을 유력한 사건 동기로 보고 있는데요.

서울신문은 층간소음 관련 민원과 강력범죄 실태를 분석했습니다.

경찰청 보고서를 보면 2021년부터 2023년 4월까지 층간소음 관련 112신고는 1시간에 7건꼴인 13만 7천여 건 발생했는데요.

문제는 관련 신고의 절반 이상이 '폭력'으로 종결됐다는 겁니다.

특히 관련 살인 등 5대 강력범죄는 2016년 11건에서 2021년 110건으로 급증한 것으로 나타났는데요.

봉천동 방화 사건도 단순한 이웃 간 다툼을 넘어 일상 속 분노가 방화로 이어진 사회적 경고음이라며, 더는 개인의 문제로 치부해서는 안 된다고 지적했습니다.

동아일보는 국내 층간소음 기준의 문제와 대책을 취재했습니다.

국내에서는 직접충격소음의 '1분 등가소음도' 기준이 주간 39, 야간 34데시벨인 반면, 세계보건기구는 주간 35, 야간 30데시벨을 권고하고 있어 기준을 강화해야 한다고 지적했습니다.

경실련도 최근 성명을 내고 신축 건물의 층간소음 전수조사 의무화와 층간소음 기준 초과 시 벌칙 강화, 층간소음 표시제 도입 등을 촉구했는데요.

"근본 해결책은 시공사와 국가의 책임을 강화하는 것"이라고 밝힌 경실련 관계자의 의견도 함께 소개했습니다.

매일신문은 사설에서 아파트 차원의 해결 방안을 제시했습니다.

'층간소음 민원 기록부'를 활용해 빈도와 강도, 시간대를 기록하면, 소음을 객관화·수치화함으로써 갈등을 조정할 수 있고요.

명문화한 관리 규약을 만들어 경고나 과태료를 부과하거나, 입주자 대표, 관리소장 등으로 구성된 중재위나 갈등조정위를 운영할 수도 있습니다.

SK텔레콤의 홈페이지, 악성코드 공격으로 고객 정보가 유출됐다는 사과문이 올라왔습니다.

지난 19일 밤 자체 감시망에 비정상적 접속 시도가 감지됐고, 이후 특정 서버에서 악성코드가 발견됐습니다.

해킹을 당했다는 건데, 이 공격으로 고객들의 '유심' 관련 정보가 유출됐습니다.

이동통신 업계 1위 SK텔레콤에서 해킹 공격으로 가입자 정보가 유출됐습니다.

SK텔레콤은 유심 정보 탈취 예방책으로 '유심보호서비스' 가입을 권장하고 있지만 고객 불편과 2차 피해 우려는 계속되고 있습니다.

매일신문은 SK텔레콤의 후속 조치에 따른 고객 불편 상황을 취재했습니다.

유심보호서비스를 가입하면 로밍 기능이 제한되고, 해외에서 음성통화나 문자, 데이터 사용이 차단되는데요.

SK텔레콤은 출국 전 유심보호서비스를 임시 해제한 뒤 로밍 서비스를 별도 신청하도록 안내하는 한편, 유심보호 기능을 유지하면서도 로밍이 가능하도록 올해 안에 시스템을 고도화할 방침입니다.

동아일보는 사설에서 2차 피해에 대한 우려를 전했습니다.

유출 범위와 등이 확인되지 않아 추가 피해가 없다고 단언하기는 어렵다고 지적했는데요.

유심 정보를 악용하면 대포폰으로 문자나 통화를 가로챌 수 있고, 본인인증 절차가 무력화되면 은행 앱에 접속하거나 소액결제를 시도할 수 있습니다.

실제 2022년 국내에서 해킹된 유심 정보로 가상자산을 탈취하는 '심 스와핑' 사례가 40여 건 신고됐는데요.

SK텔레콤이 '사고 발생 나흘이 지나서야 문자를 발송해 유심보호서비스를 안내했다'며, 책임을 무겁게 느끼고, 최악의 경우를 가정해 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.

세계일보는 이번 사건이 소극적인 보안 투자가 부른 '인재'라고 비판했습니다.

지난해 SK텔레콤의 정보보호 투자비는 600억 원으로, 2022년과 비교해 4% 정도 줄었는데요.

KT의 절반 규모이고, LG유플러스의 632억 원보다도 적습니다.

이 때문에 과거 발생한 KT와 LG유플러스의 해킹 사고를 타산지석으로 삼지 못한 SK텔레콤의 책임이 없다고 하기 어렵다며, 보안 기술은 물론 담당자 의식 수준을 높여야 한다고 지적했습니다.

이동통신사는 국가 기간산업으로 일반 기업보다 더 철저한 보안이 필요합니다.

정부도 비상대책반을 꾸려 재발방지책을 마련하겠다고 밝혔는데요.

반복되는 해킹 사고를 막기 위한 근본적인 대책이 마련될 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

지금까지 이슈브리핑이었습니다.

그래픽:인푸름

서울 봉천동의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 60대 용의자가 숨지고, 6명이 다쳤습니다.

숨진 용의자가 평소 층간소음 등으로 이웃과 갈등을 겪었던 것으로 알려지면서 경찰은 층간 소음으로 인한 원한을 유력한 사건 동기로 보고 있는데요.

서울신문은 층간소음 관련 민원과 강력범죄 실태를 분석했습니다.

경찰청 보고서를 보면 2021년부터 2023년 4월까지 층간소음 관련 112신고는 1시간에 7건꼴인 13만 7천여 건 발생했는데요.

문제는 관련 신고의 절반 이상이 '폭력'으로 종결됐다는 겁니다.

특히 관련 살인 등 5대 강력범죄는 2016년 11건에서 2021년 110건으로 급증한 것으로 나타났는데요.

봉천동 방화 사건도 단순한 이웃 간 다툼을 넘어 일상 속 분노가 방화로 이어진 사회적 경고음이라며, 더는 개인의 문제로 치부해서는 안 된다고 지적했습니다.

동아일보는 국내 층간소음 기준의 문제와 대책을 취재했습니다.

국내에서는 직접충격소음의 '1분 등가소음도' 기준이 주간 39, 야간 34데시벨인 반면, 세계보건기구는 주간 35, 야간 30데시벨을 권고하고 있어 기준을 강화해야 한다고 지적했습니다.

경실련도 최근 성명을 내고 신축 건물의 층간소음 전수조사 의무화와 층간소음 기준 초과 시 벌칙 강화, 층간소음 표시제 도입 등을 촉구했는데요.

"근본 해결책은 시공사와 국가의 책임을 강화하는 것"이라고 밝힌 경실련 관계자의 의견도 함께 소개했습니다.

매일신문은 사설에서 아파트 차원의 해결 방안을 제시했습니다.

'층간소음 민원 기록부'를 활용해 빈도와 강도, 시간대를 기록하면, 소음을 객관화·수치화함으로써 갈등을 조정할 수 있고요.

명문화한 관리 규약을 만들어 경고나 과태료를 부과하거나, 입주자 대표, 관리소장 등으로 구성된 중재위나 갈등조정위를 운영할 수도 있습니다.

SK텔레콤의 홈페이지, 악성코드 공격으로 고객 정보가 유출됐다는 사과문이 올라왔습니다.

지난 19일 밤 자체 감시망에 비정상적 접속 시도가 감지됐고, 이후 특정 서버에서 악성코드가 발견됐습니다.

해킹을 당했다는 건데, 이 공격으로 고객들의 '유심' 관련 정보가 유출됐습니다.

이동통신 업계 1위 SK텔레콤에서 해킹 공격으로 가입자 정보가 유출됐습니다.

SK텔레콤은 유심 정보 탈취 예방책으로 '유심보호서비스' 가입을 권장하고 있지만 고객 불편과 2차 피해 우려는 계속되고 있습니다.

매일신문은 SK텔레콤의 후속 조치에 따른 고객 불편 상황을 취재했습니다.

유심보호서비스를 가입하면 로밍 기능이 제한되고, 해외에서 음성통화나 문자, 데이터 사용이 차단되는데요.

SK텔레콤은 출국 전 유심보호서비스를 임시 해제한 뒤 로밍 서비스를 별도 신청하도록 안내하는 한편, 유심보호 기능을 유지하면서도 로밍이 가능하도록 올해 안에 시스템을 고도화할 방침입니다.

동아일보는 사설에서 2차 피해에 대한 우려를 전했습니다.

유출 범위와 등이 확인되지 않아 추가 피해가 없다고 단언하기는 어렵다고 지적했는데요.

유심 정보를 악용하면 대포폰으로 문자나 통화를 가로챌 수 있고, 본인인증 절차가 무력화되면 은행 앱에 접속하거나 소액결제를 시도할 수 있습니다.

실제 2022년 국내에서 해킹된 유심 정보로 가상자산을 탈취하는 '심 스와핑' 사례가 40여 건 신고됐는데요.

SK텔레콤이 '사고 발생 나흘이 지나서야 문자를 발송해 유심보호서비스를 안내했다'며, 책임을 무겁게 느끼고, 최악의 경우를 가정해 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.

세계일보는 이번 사건이 소극적인 보안 투자가 부른 '인재'라고 비판했습니다.

지난해 SK텔레콤의 정보보호 투자비는 600억 원으로, 2022년과 비교해 4% 정도 줄었는데요.

KT의 절반 규모이고, LG유플러스의 632억 원보다도 적습니다.

이 때문에 과거 발생한 KT와 LG유플러스의 해킹 사고를 타산지석으로 삼지 못한 SK텔레콤의 책임이 없다고 하기 어렵다며, 보안 기술은 물론 담당자 의식 수준을 높여야 한다고 지적했습니다.

이동통신사는 국가 기간산업으로 일반 기업보다 더 철저한 보안이 필요합니다.

정부도 비상대책반을 꾸려 재발방지책을 마련하겠다고 밝혔는데요.

반복되는 해킹 사고를 막기 위한 근본적인 대책이 마련될 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

지금까지 이슈브리핑이었습니다.

그래픽:인푸름

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.